投資信託には購入・保有するための手数料が設定されています。

手数料にはいくつか種類がありますが、ほとんどが「購入・保有する金額の数%」という計算で加算されます。

「たった数%なら気にしなくていいでしょ?」と思うかもしれません。

実際金融機関の窓口などに行けば「手数料以上の利回りが出るので」といったセールストークを受けるでしょう。

しかし、本当にそうでしょうか。

ここでは投資信託に関わる7つの手数料を概説するとともに、30年間投資信託を積み立てた場合に必要になる手数料のシミュレーションを行い、手数料から考える投資信託選びについても解説します。

投資信託の手数料

| 種類 | 概要 |

| 買付手数料(購入手数料) | 購入時に販売会社に対して直接支払うコスト。一般的な投資信託で0〜5.00%、平均2.21%(2019年7月末時点)。 |

| 管理費用(信託報酬) | 保有期間中、保有金額に応じて支払うコスト。一般的な投資信託で0.06〜2.38%、平均1.06%(2019年7月末時点)。 |

| 監査報酬 | 原則、投資信託は決算時に監査法人などからの監査を受けて、運用の健全性をチェックしなければならない。監査報酬はそのためのコストで、投資信託の資産から間接的に支払われる。 |

| 売買委託手数料 | 運用時、株式などの売買に発生するコストで、投資信託の資産から間接的に支払われる。 |

| 信託財産留保額・換金手数料 | 投資信託の換金時に必要になるコスト。商品によっては設定されていないものもある。 |

| 為替手数料 | 外貨運用をするために必要なコスト。円から外貨、外貨から円に交換する際に必要になる。 |

| IFA手数料 | IFA(投資アドバイザー)を利用した場合の手数料。IFAによって必要な金額は変動する。 |

気にしなくていい手数料

このうち「監査報酬」「売買委託手数料」に関しては、投資信託に集まっている資産の中から支払われます。

このとき1人の投資家あたりの負担額は微々たる金額になるため、特別注意する必要はないでしょう。

注意しなければならない手数料

買付手数料(購入手数料)・管理費用(信託報酬)

逆に投資信託を選ぶうえで注意するべき手数料は、まず「買付手数料(購入手数料)」「管理費用(信託報酬)」です。

なぜなら、この2つは投資信託を運用する人すべてにかかってくるコストだからです。

投資信託の購入を検討する際は、最初にこれらの手数料がいくらに設定されているかをチェックしましょう。

信託財産留保額・換金手数料

次にチェックするべきは「信託財産留保額・換金手数料」です。

老後資金として引き出したり、急にお金が必要になって解約したりする際に、どれだけ差し引かれるのかはあらかじめ把握しておく必要があります。

為替手数料

また外貨での運用を検討している場合は、「為替手数料」もチェック必須です。たとえばテレビのニュースで「1ドル=110円」と報じられたとしましょう。

実はこのときの「1ドル=110円」は金融機関同士の間で外貨取引をするための「銀行間相場」と呼ばれるもので、個人の投資家が円から外貨、外貨から円に交換する際のレートとは別物です。

個人の投資家が通貨を交換するときは、円から外貨に交換する際には「対顧客電信売相場(Telegraphic Transfer Selling、TTS)」が、外貨から円に交換する際には「対顧客電信買相場(Telegraphic Transfer Buying、TTB)」が使われます。

このTTSとTTBに為替手数料が含まれており、銀行間相場が「1ドル=110円」ならTTS が「1ドル=111円」、TTBが「1ドル=109円」といったレートに設定されます。

差がたとえ1円であっても、金額が増えれば為替手数料も数百円、数千円、数万円と増えていくため、無視できない手数料と言えます。

IFA手数料

IFA手数料は投資アドバイザーを利用しなければ発生しないコストですが、利用する場合は1%前後の手数料が必要になります(取引金額が大きくなるほど手数料率は低くなる)。

具体的な金額はIFAをあっせんする金融機関やIFAによって異なるため、利用する際は手数料率以上の利回りが望めるかどうかを慎重に判断しなければなりません。

年間1.06%の管理費用を30年間払い続けると……

前表にもあるように、日本の一般的な投資信託(追加型投資信託)の買付手数料(購入手数料)は最小で0%(「ノーロード投信」)、最大で5.00%、平均で2.21%です。

管理費用(信託報酬)も最小で0.06、最大で2.38%、平均で1.06%となっています(いずれも一般社団法人投資信託協会「投資信託の主要統計等ファクトブック(2019年7月末)」)。

この数値だけを見ると「1〜2%の管理費用なら、無視できる範囲では?」と思う人もいるかもしれません。

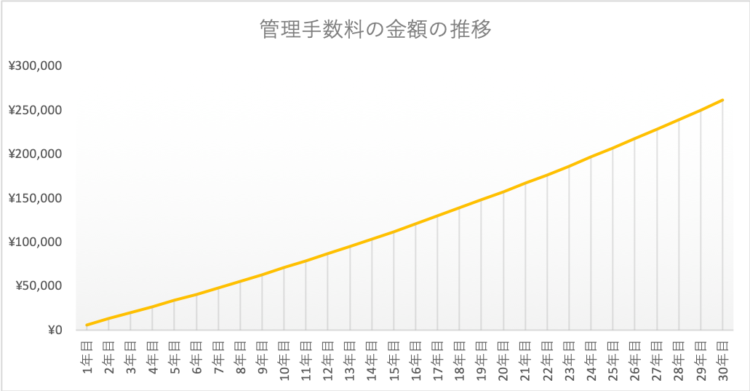

では、管理費用の平均値である1.06%を毎年30年間払い続けると、一体どれくらいの金額になるのでしょうか。

利回り3%の投資信託を毎月5万円で積み立てた場合で考えてみましょう。

管理費用は本来日割りで計算されますが、ここでは分かりやすくするために1年毎の概算を出してみましょう。

利回り3%の投資信託を毎月5万円で積み立てた場合、1年後の資産は約61万8,000円に増えています。

このときの概算の管理費用は約6,500円です。この金額は、2年後には資産が約124万8,000円になっているので管理費用は約1万3,000円、3年目には……という具合に増えていきます。

そして30年間の管理費用の合計は約370万円にもなります。

確かに複利の効果で、元金1,800万円(5万円×12ヶ月×30年)が約2,450万円にまで増えますが、ほかのコストも考えると、たとえ1%でも無視はできないのです。

投資信託選びは総合的に!

このように考えると、多くのファイナンシャルプランナーが「投資信託はとにかく手数料の安いものを!」と勧めるのも納得がいきます。

いわゆる「ノーロード投信」のように、買付手数料・換金手数料が無料の投資信託が魅力的に見えてくるかもしれません。

では「手数料が安い=良い投資信託」が正解なのでしょうか。

もしそうであればわかりやすいのですが、残念ながら投資信託選びはそこまで単純ではありません。

- 管理費用が1.06%で、利回りが3%の投資信託A

- 管理費用が2.00%で、利回りが10%の投資信託B

たとえば上の2つのような投資信託を単純に比べた場合、どちらが良い投資信託なのかといえばBの方です。

なぜならBの条件で30年間、毎月5万円で積み立てると、管理費用の合計は約1,480万円になりますが、そのぶん資産は元金1,800万円が約7,120万円になっているからです。

つまり投資信託選びで大切なのは手数料だけではなく、手数料とパフォーマンスのバランスなのです。

くれぐれも「単に手数料が安いだけの商品」に惑わされることのないよう、総合的に判断しましょう。

まとめ

手数料は結局のところ、金融機関の利益になるお金であり、自分の利益にはなりません。

そのため自分の将来の資産形成を第一に考えた場合、手数料が安いに越したことはありません。

一方で口座を管理してもらったり、専門知識を持つスタッフを雇ったりするためにはお金が必要です。

高いパフォーマンスを出す優秀なファンドマネージャーを雇おうとすれば、さらにお金がかかります。

最低水準の手数料では、そのような人材を採用することはできません。

そのため手数料を気にしすぎると、商品自体のパフォーマンスが下がってしまう危険もあります。

したがって投資信託の手数料をチェックする際は単に安いかどうかでなく、「パフォーマンスに見合った価格設定か」で見る必要があるのです。